各種方式の比較

自動車による移動手段の確保は、日常生活の維持、地域の活性化、観光復興や医療機関へのアクセスなど多面的で公共的な意義がある。過疎地域などでの移動手段の確保は、重要な課題となっている。

色々な方式があるが、重要なのはその地域に適した方式を採用するということである。道志村の場合は以下の理由により「無償運送サービス」の選択が最適と考える。

- 年金受給者などの高齢者が多く、利用頻度が多いと移動にタクシー料金のような高額の費用がかかると経済的な負担となる。

- 村民の居住場所は、国道413号線まで私道や村道によりかなり距離がある場所に住んでいる方が多い。また、高齢者が多く歩行も健常者のようにスタスタと歩けない方も多い。国道413号線まで歩いて出るのも困難方もいる。そのような利用者などの家の近くまでオンデマンドバスなどを運行するのは難しいと思われる。

- また、オンデマンドバスを効率的に走らせるためには需要の分析や予測などを行う必要があり、システムの構築にかなりの費用がかかると思われる。

- 各方式の中で、「無償運送サービス」が運用に関わる費用が最も安価であり、尚且つ利用者負担が少ない。村または自治体全体で利用者を支える仕組みであり道志村には最も適していると考える。

ただし、いかなるサービスであっても持続可能なサービスとするためには、既存の路線バスと共存していくことが重要である。

(国土交通省の指針では、交通過疎地の移動手段を検討する際は、まずは公共の交通機関の利用を最優先に考えるべきとある)

各種方式について

自家用有償旅客運送制度

・バス事業やタクシー事業によって運送手段を確保することが困難な場合に、市町村やNPO法人などが自家用車を活用して、提供する有償の旅客運送

・ドライバーは第一種免許または、大臣認定講習の受講が必要

・地域の関係者との協議が必要

・周辺タクシーの8割を目安として収受が認められている。

・丹波山村で導入している村民タクシーもこの制度を活用している。

※ 写真は国土交通省の資料より引用

コミュニティバス

・地域住民の交通手段として、公共交通が不便な地域や、路線バスではカバーしきれない細かいニーズに対応するために運行されるバスのことです。主に自治体や地域団体が中心となり、運行の計画や費用負担などを担うことが多い。

※ 写真は国土交通省の資料より引用

オンデマンドバス

自治体などにより運営する場合が多いが、バス等の公共機関で運営している場合もある。路線バスのように予め決めた停留所や路線があるわけではなく、事前に申し込みを行要求があった時だけ運行する。

運行を効率的に行うため、予約や走行ルートの決定にAIを活用したりしたシステム化を行っているところが多い。(効率化を図るためにシステム開発にかなりの費用を投じていると思われる)

※写真は、神奈川県中井町のオンデマンドバスのページより引用

日本版ライドシェア

地域交通の「担い手」「移動の足」不足解消のため、タクシー事業者の管理の下で、自家用車・一般ドライバーを活用した運送サービスの提供を可能とする自家用車活用事業が開始された。

東京・大阪などで運用されているがあまり普及していないようだ。

タクシー料金と同等または8割程度の費用を収受している場合が多い。

※写真は国土交通省の説明資料より引用

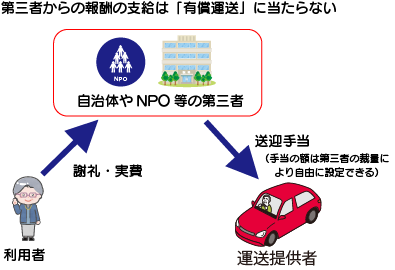

無償運送サービス

このホームページで設立を目指しているNPO法人の方式である。

国土交通省のガイドライン(改正「道路交通法における許可または登録を要しない運送に関するガイドライン」)に基づいた「無償運送サービス」

利用者負担が最も少ない。